携首部作品《自我突围》再回老家河南 施一公:我无时无刻不在想念故土

施一公新书分享会上谈体会

4月17日,中国科学院院士、西湖大学校长施一公个人首部作品《自我突围》出版。图书出版首日,施一公回到老家河南的郑州,分别前往郑州外国语学校和河南省实验中学参加“科学家进校园”活动,并在天鹅城国际饭店出席“书香河南·名家伴读”读书与成长分享会。

寄语学生

“用科学武装自己,你们也能像他们一样成就一番事业”

昨日8时许,施一公走进郑州外国语学校与广大师生会面。随后,在以“科学英雄出少年”的主题演讲中,施一公以清末120名幼童赴外留学的故事引入,满怀期待地对讲座现场的师生说:“用科学武装自己,你们也能像他们一样成就一番事业。”

演讲过程中,施一公先后介绍了杨振宁、李政道发现宇称不守恒定律和屠呦呦成功提取青蒿素等案例,激发现场学生对科学探索的兴趣:“这些案例告诉我们,成功的科学家往往敢于质疑、敢于尝试和接受失败……”

演讲末尾,施一公对学生寄予殷切期望。他说:“当你成为第一个发现规律的人时,你就在这个宇宙中留下了独特的印记。这正是科学探索的浪漫之处。”

回忆故土

“童年时生活比较清苦,回忆起来也全是美好”

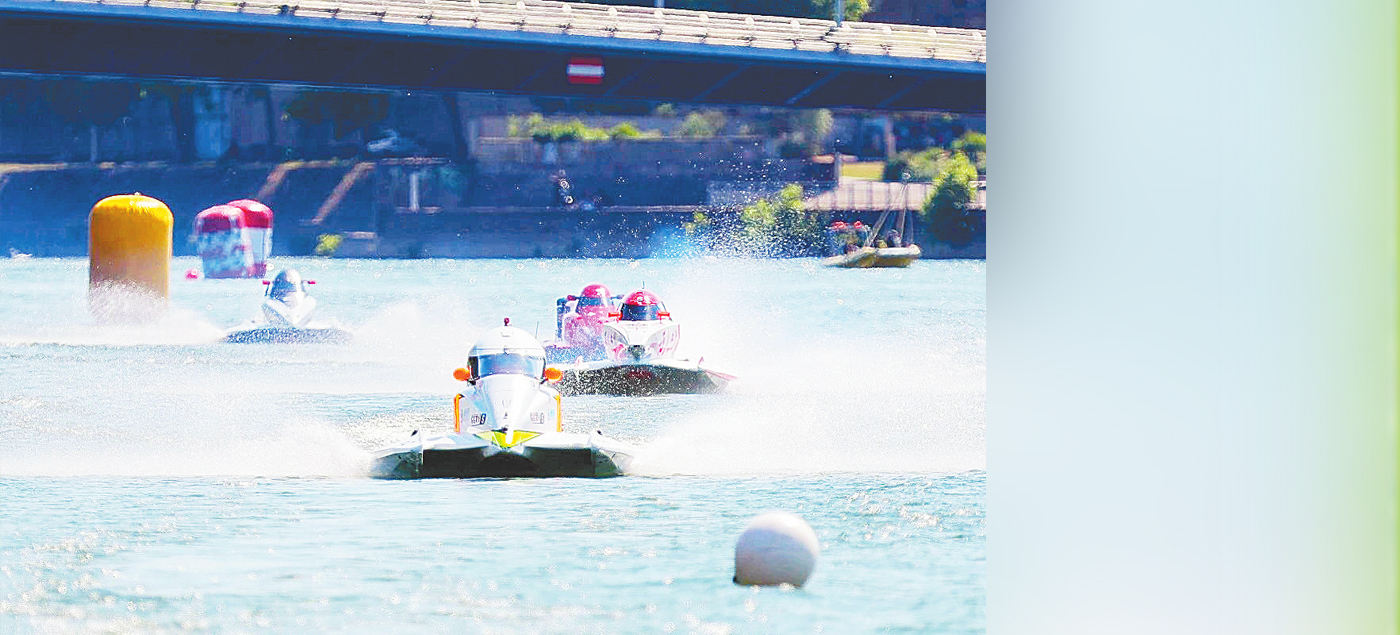

10时30分,施一公在天鹅城国际饭店出席“书香河南·名家伴读”读书与成长分享会。在“4·23世界读书日”即将到来之际,施一公分享了自己在新书创作过程中不为人知的故事和对河南老家的点滴回忆。分享会上,施一公将自己儿时在老家河南发生的趣事娓娓道来,引人入胜。讲到精彩之处,台下观众由衷地鼓掌。

对于自己河南人的身份,施一公表示:“虽然我出生在河南、成长在河南,但我对自己是哪里人的问题一度很迷惑。小时候的邻居和同学总认为我们一家是南方人。高中毕业、出国留学以后,我发现自己对于河南的感情愈发浓烈。在河南尤其是驻马店11年的经历让我无时无刻不在想念故土。”

谈到乡土文化对自己的影响,施一公在分享会上讲道:“现在的生活条件好了,即使童年时生活比较清苦,回忆起来也全是美好。我始终为自己是河南人而自豪。我们河南人会说‘你真有种’,这是对一个人极大的称赞,人活的就是一口气。”

回到母校

到“谢师亭”,表达自己对母校和恩师的感谢

下午2时许,施一公回到母校河南省实验中学,前往校园的标志性建筑——由历届校友捐建而成的“谢师亭”,表达自己对母校和恩师的感谢。

在参观历届校友合影墙时,施一公打趣道:“时光飞逝,我第一眼连自己都认不出来了。”

在校史馆中,施一公高三时写的一封信赫然陈列在中心展柜处。他在信中写道:“种子破土而出长成参天大树,要奋斗;涓之细流汇成江河流入大海,也要奋斗;一个人战胜困难取得成绩,同样要奋斗……‘别人能做到的我也能做到’,这句话是起过很大的鼓励作用的。”

4月18日,施一公将回到老家驻马店,参与“科学家进校园——走进驻马店高级中学”活动。关于首站为何选择河南,施一公称:“我有着深厚的家乡情结。这本书的第一章第一节标题就是‘我是河南人’,可以说家乡情结在很多事上给了我坚持下去的动力。”

据悉,施一公将把自己本次出版图书的所有版税捐赠给西湖教育基金会。

西子湖畔专访院士施一公:

酷爱河南烩面 每次回家乡必来一碗

4月的一个午后,在静谧的西湖大学云谷校区校园,施一公脚步轻盈地向记者走来。交流中,施一公声音温和而儒雅,不时地回忆起自己的心路历程和家乡河南,在场的人无不被他言语中的幽默和哲思所感染。

从一名普通的河南学子到美国约翰·霍普金斯大学分子生物物理博士、美国普林斯顿大学教授、中国科学院院士、清华大学副校长,再到如今的西湖大学校长,在外界看来,施一公的前半生不免有着几分传奇色彩。

2022年春天,他下定决心出版一本书,几经波折后,今年4月17日正式出版,名叫《自我突围》。青年人如何一次次自我突围、实现人生理想?这本书也许会给读者带来一些启发。

谈出书

写给关注我的朋友,也写给自己

记者:为什么想要出版一本这样的书?

施一公:因为人生总是转瞬即逝的,人在这个世界上是很有限的存在,但书却可以留存下来。从个人方面讲,我这次出书有两个原因。一是想让那些从未谋面的朋友、网友,以及关心关爱关注我的人能够了解到一个真实的我;二是我很想在20年以后、30年以后,等到我走不动路、难以轻易活动的时候,能够拿起一本属于自己的书,看一看几十年前的自己是怎么想的?我觉得这种回忆的感觉是很美好的。

简单来讲,这本书是写给关注我的人和朋友,也是写给自己。

我更希望那些本来就关注我和西湖大学的人,能够通过这本书更了解我,更了解西湖大学,更了解为什么我会最后走到这条路上来。

谈家乡

酷爱河南烩面,有浓厚的家乡情结

记者:您的新书第一节标题是“我是河南人”,您对家乡河南有着怎样的情结?

施一公:我身上有很多家乡河南的影响。作为一个河南人,我酷爱吃河南烩面,每次回河南必须要来上一碗。

有段时间我特别想吃河南烩面,2019年,我在西湖大学云栖校区附近找到了一家,是许昌的兄弟俩开的,味道特别好。他们做的烩面和我小时候吃的不太一样,应该是一种经过“发展”的烩面,但我很喜欢吃。每个月我都会去吃四五次。三四个月后,我和他哥俩就很熟了。他们一看到我上门就开始给我做河南烩面,甚至知道我要加什么菜。让我感到遗憾的是,这家河南烩面馆毫无征兆地在某一天倒闭了,我好伤心。没能在哥俩走之前跟他们告个别。

谈有用与无用之书

很难用有用和无用来界定

记者:有一种说法提倡人们既要读“有用”之书,也要读些“无用”之书,您怎么看?

施一公:其实这要看怎么界定“有用”和“无用”。在我看来,一本书并非在读完以后、在此时此刻能帮上忙就叫“有用”,有些书看似无用,但也许会有利于价值观的形成,也可能会影响你今后职业的改变、道路的选择,甚至有些人生大事也会受到一本书潜移默化的影响。因此我很难想象书可以用“有用”和“无用”来界定。

谈印象深刻的一本书

你知道容闳吗?

记者:您在青年时期曾受到过哪些书籍的影响或启发,能否分享一些有关经历?

施一公:容闳写过一本《容闳自传》。在这本书中有许多容闳对自己身份的描述,以及别人对容闳身份的描述,这本书对我影响特别大。

容闳是中国近代史上第一位留学生。他在19岁(1847年)时跟美国老师布朗前往美国求学。1854年,容闳从耶鲁大学获得本科学士学位,毕业以后毅然回到中国。当时的中国正处于太平天国时期,清朝日趋没落、各地战火纷飞。后来容闳又去见曾国藩,两人知己相逢,谈了不久便达成共识。曾国藩让容闳协助创建中国现代工业。在容闳和曾国藩等人的努力下,清政府同意挑选120名幼童分4批前往美国读书,在学好科学技术后返回建设中国。所以容闳是我们所有人的老师。

事实证明,这些留学生中确实出了很多报效国家的人才,包括中华民国的第一任内阁总理大臣唐绍仪,清华大学第一任校长唐国安,以及主持修建京张铁路的詹天佑。

我在读这本书时世界观早已定型,但容闳在自传中有关科技教育对国家的作用,以及一些对人生的思考,都对我产生了很深刻的影响。

郑报全媒体记者 岳炎霖/文 徐宗福/图

携首部作品《自我突围》再回老家河南 施一公:我无时无刻不在想念故土

【郑“重”其事·我们身边的宝藏】系列报道“文明体验”(下):山河写入胸怀间

联系记者

联系记者